武汉大学最新Nature

2025-07-18

2025-07-18

6829

6829

iNature 2025年7月16日,武汉大学王行环、廖书杰、中国人民大学潘伟共同通讯在Nature在线发表题为“Temperature-Related Hospitalization Burden under Climate Change”的研究论文,该研究表明,到 2100 年,中国因极端高温导致的额外住院人数可能会大幅增加,同时也可能导致额外住院成本的大幅增加,具体增幅取决于温室气体排放情景。这些发现强调了制定气候变化缓解策略以减少温度相关住院风险的必要性。

重要的是,由于复杂的生理、行为、环境和社会经济相互作用,极端温度对健康的影响因人口和地区而异。许多研究强调了老年人、新生儿和农村人群的更大风险。不同年龄组的生理脆弱性不同地加剧了气候73敏感的健康威胁。此外,在半球和种族群体中,观察到极端温度导致的医疗负担不平等。鉴于该问题的复杂性和现有研究的局限性,健康结果对温度的气候敏感性值得在更广泛的地理和人口背景下进行进一步调查。

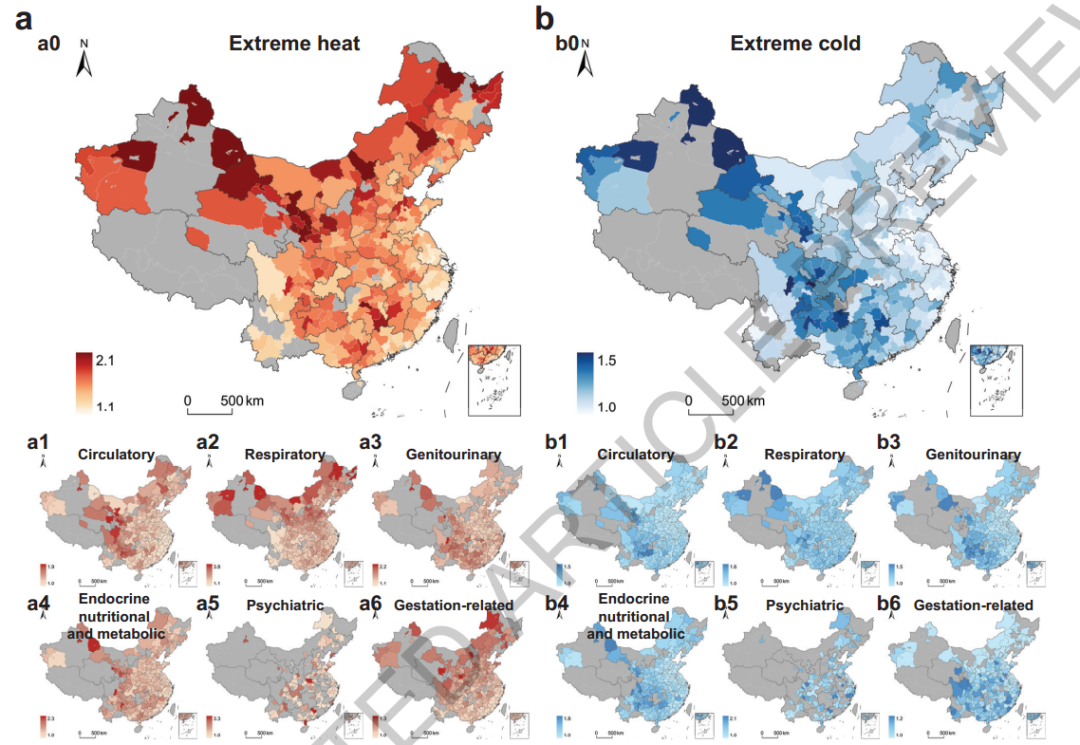

温度对住院的影响(图源自Nature)

在该研究中,研究团队分析了中国 301 个城市(覆盖了超过 90% 的中国城市)和 7000 多家医院中六种气候敏感性疾病(Climate-sensitive Diseases,CSD)住院情况与气温之间历史关联的数据,并采用了一个非线性分布滞后模型。结果显示,极端高温导致的额外住院风险在三种碳排放情景下均预计会上升,而极端低温则影响微乎其微。历史数据特别表明,中国西北部和西南部地区似乎最易受温度相关健康风险影响,尤其是妊娠相关疾病,其中妊娠相关疾病呈现特定区域模式:中国相对较冷的北部地区对极端高温脆弱性较高,而相对较温暖的南部地区对低温脆弱性较高。

此外,该研究还凸显了社会经济差异的影响,对于人口较多且经济发展水平较高的地区(例如京津冀地区)。在极端高温时期面临相对较低的额外住院风险和负担。总的来说,这项研究凸显了制定有针对性的气候变化缓解策略的必要性,以降低气候相关住院风险和经济负担的不均衡,同时要考虑到城市地理、极端气温、人口群体以及碳排放发展路径等方面的差异。

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09352-w