锂金属负极与高镍正极的组合,被视为突破500 Wh kg⁻¹能量密度门槛的有力方案。

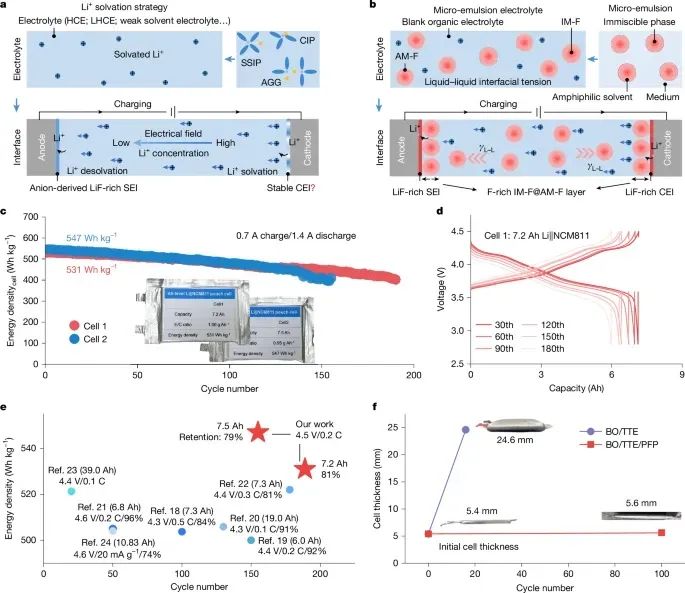

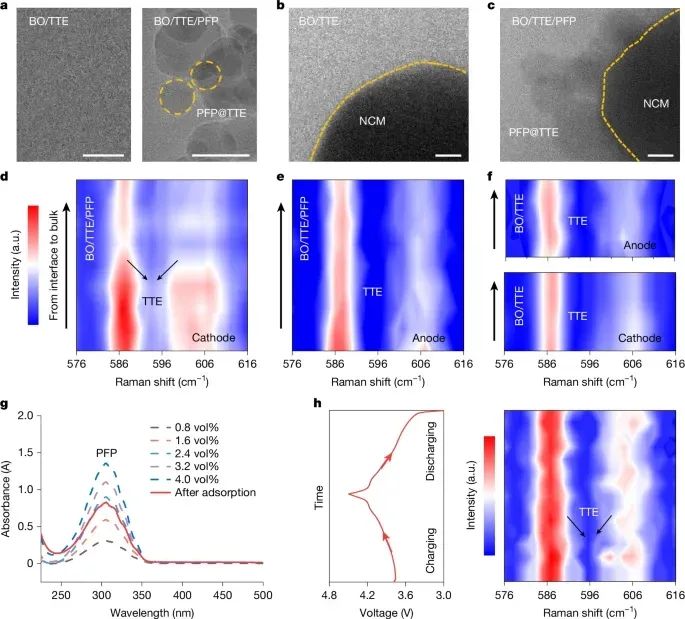

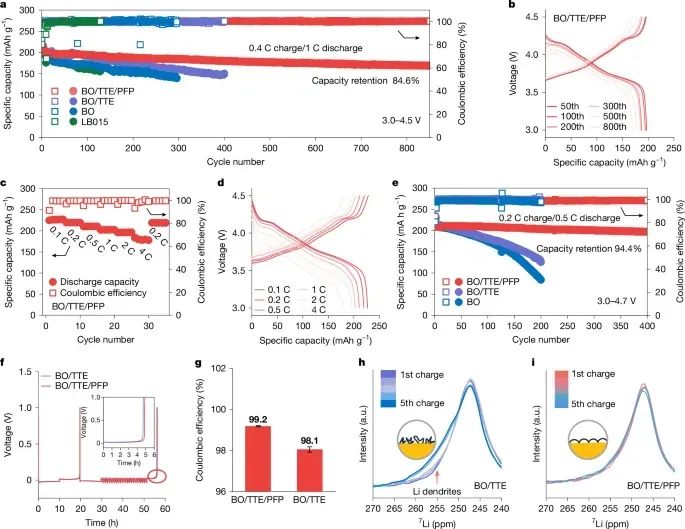

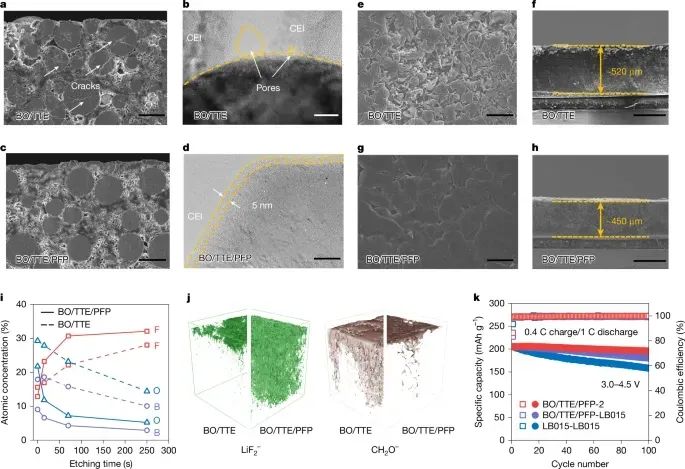

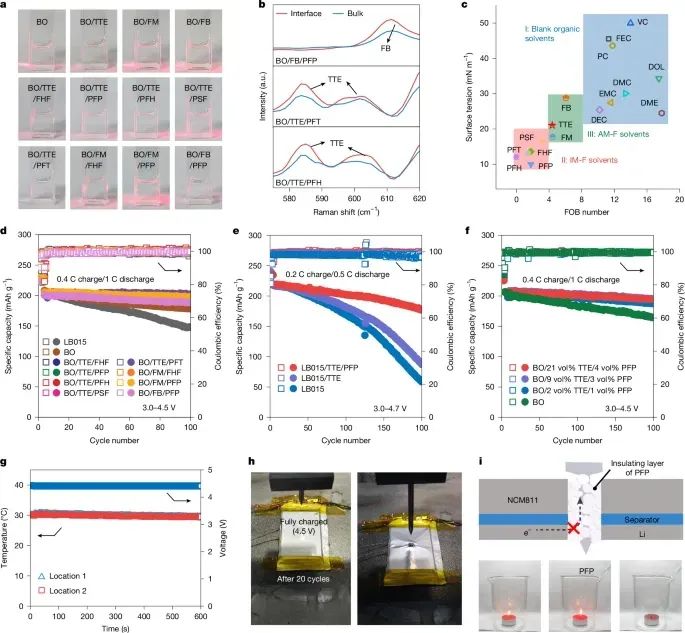

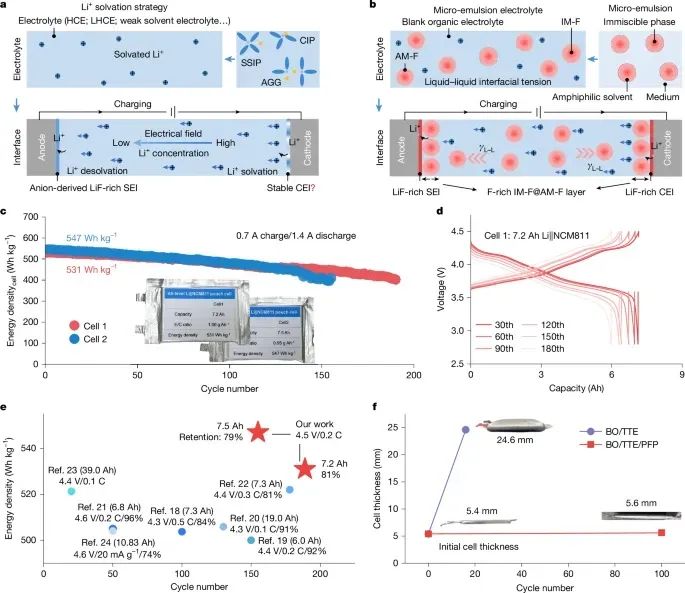

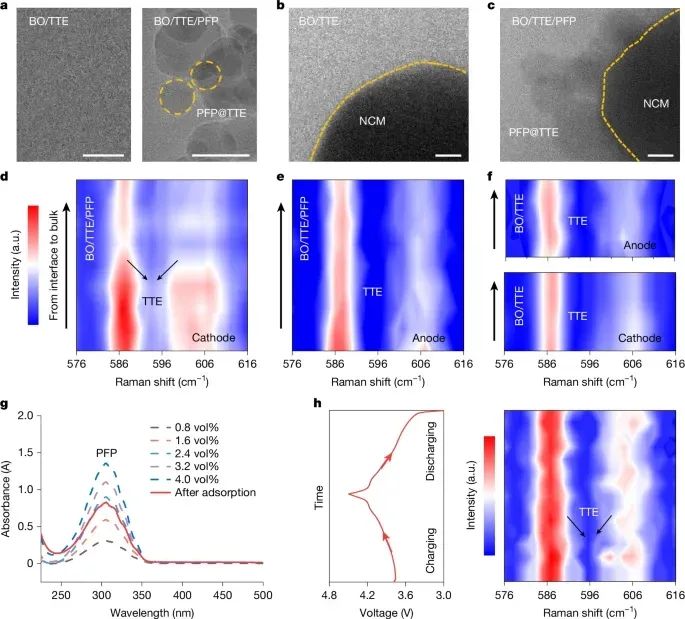

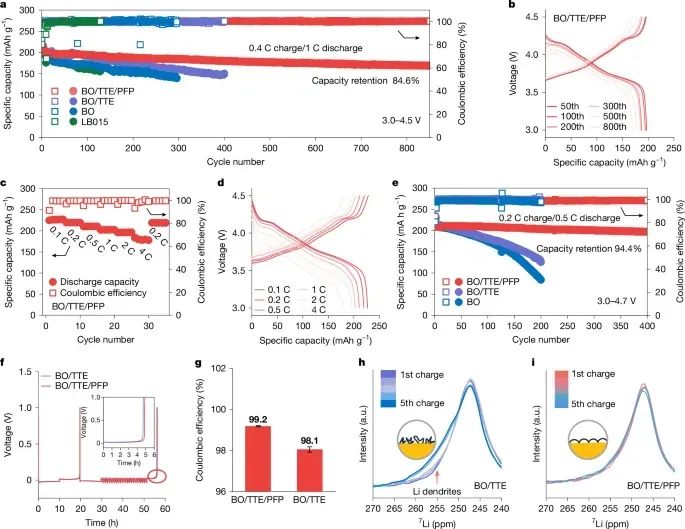

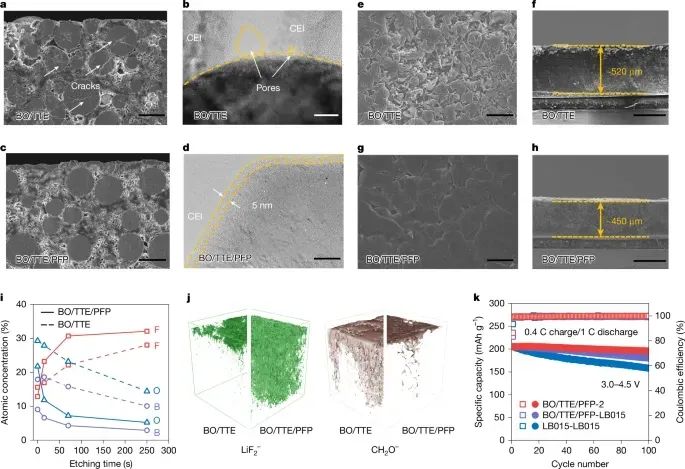

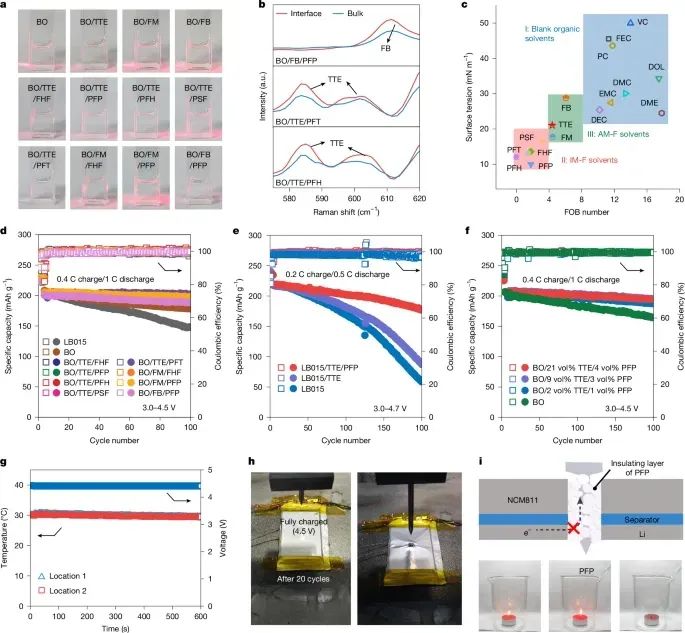

然而,接近如此高的能量密度,亟需电解液能够同时稳定负极与正极的界面,以确保电池的安全性与长期循环性能。尽管基于阴离子的无机界面层在锂负极端已取得显著进展,如何实现对两极同时保护的内在策略仍是关键难题。在此,来自浙江大学的陆俊、华中科技大学的袁利霞&黄云辉等研究者提出了一种微乳液策略用于电解液设计,绕过了传统的锂离子溶剂化调控思路,实现在正负极构建富氟界面层(fluoride-rich interphases)。相关论文以题为“Liquid–liquid interfacial tension stabilized Li-metal batteries”于2025年07月16日发表在Nature上。锂金属负极与高度脱锂正极之间的界面不稳定性,仍是高电压锂金属电池(LMBs)从理论走向实际应用的主要瓶颈。当前LMB电解液设计大多聚焦于调控Li⁺–阴离子溶剂化结构,以在锂负极构建基于阴离子的固态电解质界面层(SEI),该策略已被广泛验证可提升锂负极的稳定性。然而,该方法在调控正极界面(CEI)方面效果有限。由于电池工作时存在单向电场与Li⁺浓度梯度,Li⁺–阴离子相互作用在CEI形成过程中的作用与SEI显著不同(见图1a)。图1 安培小时级Li||NCM811袋状电池的微乳液电解质工程策略及电化学性能。目前尚缺乏可同时稳定两极界面的统一调控机制,因此迫切需要一种不依赖于Li⁺配位结构的替代策略。本文中,研究者发现液–液界面张力(γL–L)可作为驱动界面调控的有效手段,成功脱耦界面构筑与Li⁺/阴离子迁移之间的关联。具体而言,研究者引入微乳液理论设计了碳酸酯基电解液,其内部由粒径约为50–120 nm的超细不溶性液滴分散于连续碳酸酯溶剂相中,形成高γL–L体系。在电池组装过程中,γL–L可自发驱动液滴迁移至正负极界面,以降低系统界面能,从而无需依赖电场驱动的溶剂化Li⁺迁移过程,实现对SEI与CEI的同时构筑与调控。基于该策略构建的Li||NCM811(LiNi₀.₈Co₀.₁Mn₀.₁O₂)电池,在4.5 V截止电压下循环850次后容量保持率达84.6%,在4.7 V下循环400次后保持率仍达94.4%,展现出极高的高压稳定性。此外,研究者成功构建了两款安时级软包电池:一款7.2 Ah电池在189次循环后仍保持81%的容量,能量密度达531 Wh kg⁻¹;另一款7.5 Ah电池在155次循环后保持79%的容量,能量密度达547 Wh kg⁻¹。本工作中引入的γL–L机制不仅拓宽了电解液组分的选择维度,也为锂金属电池及更广泛储能系统中的电解液设计提供了全新视角。综上所述,本研究提出并验证了一种关键驱动力——液–液界面张力(γL–L),实现了界面构建过程与溶剂化离子迁移的有效脱耦,不仅可同时保护高度脱锂正极与高反应性锂金属负极,还在电解液动力学与稳定性之间实现了良好平衡。基于γL–L的设计理念,研究者构建了一种微乳液型电解液系统,由粒径为50–120 nm的超细不溶性液滴分散于连续碳酸酯电解液中组成。通过溶解度筛选,选用两种氟代溶剂 IM-F 与 AM-F,制备出具有不可混溶的核–壳结构 IM-F@AM-F 胶束。这些胶束与碳酸酯电解液之间存在丰富的γL–L,促使其自发富集于全电池的正极与负极表面。这一迁移过程超越了电场方向与Li⁺浓度梯度的影响,表现出自驱动、非电场依赖的界面调控机制。IM-F@AM-F胶束的富集行为还可作为氟化锂(LiF)生成源,在长循环过程中持续构建并维持富LiF的SEI与CEI层,从而实现对电极界面的渐进式保护。在实际应用中,使用该微乳液电解液的Li||NCM811 纽扣电池在4.5 V充电条件下循环850次后容量保持率达84.6%,在4.7 V条件下循环400次后保持率达94.4%。更重要的是,该电解液系统成功支持了安时级软包电池的稳定运行,其中7.2 Ah 与 7.5 Ah 电池分别实现531 Wh kg⁻¹与 547 Wh kg⁻¹的高能量密度,在189次与155次循环后仍保持81%与79%的容量。该微乳液电解液策略,不仅为高能量密度锂金属电池(LMBs)提供了有效解决方案,也具有向其他可充电电池体系推广的广泛应用潜力。Ji, H., Xiang, J., Li, Y. et al. Liquid–liquid interfacial tension stabilized Li-metal batteries. Nature (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-025-09293-4

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09293-4

2025-07-17

2025-07-17

7132

7132

您当前浏览器版本过低,为了不影响您的使用,建议您使用最新的谷歌浏览器、火狐浏览器、 360浏览器,更换浏览器后使用更流畅!(注意!双核浏览器请切换为极速模式)

您当前浏览器版本过低,为了不影响您的使用,建议您使用最新的谷歌浏览器、火狐浏览器、 360浏览器,更换浏览器后使用更流畅!(注意!双核浏览器请切换为极速模式)