生男生女并不随机!哈佛大学最新发现:母亲年龄和基因,会影响孩子性别

2025-07-22

2025-07-22

7393

7393

生男生女各占 50%,这几乎是我们每个人从小听到大的常识。然而,出生时的性别真真的是一种生物学上的抛硬币(正反面各 50 %概率)吗?

哈佛大学陈曾熙公共卫生学院的一项最新研究颠覆了传统认知,该研究分析了 58007 名美国女性护士跨越近 60 年(1956-2015年)的生育记录,发现了一些有趣且重要的规律:婴儿出生时的性别并非是完全由“运气”决定的随机事件,母亲的年龄和某些特定基因突变在其中扮演了关键角色,尤其对多孩家庭影响显著。

该研究以:Is sex at birth a biological coin toss? Insights from a longitudinal and GWAS analysis 为题,于 2025 年 7 月 18 日,发表在了 Science 子刊 Science Advances 上,哈佛大学陈曾熙公共卫生学院博士生 Siwen Wang 为论文第一作者。

核心发现一:多孩家庭的“同性别”倾向

我们之前认为,每个孩子的出生是独立事件,因此,无论之前生育的孩子性别如何,都不影响下一个孩子的性别,其是男是女的概率应该依然是 50%。

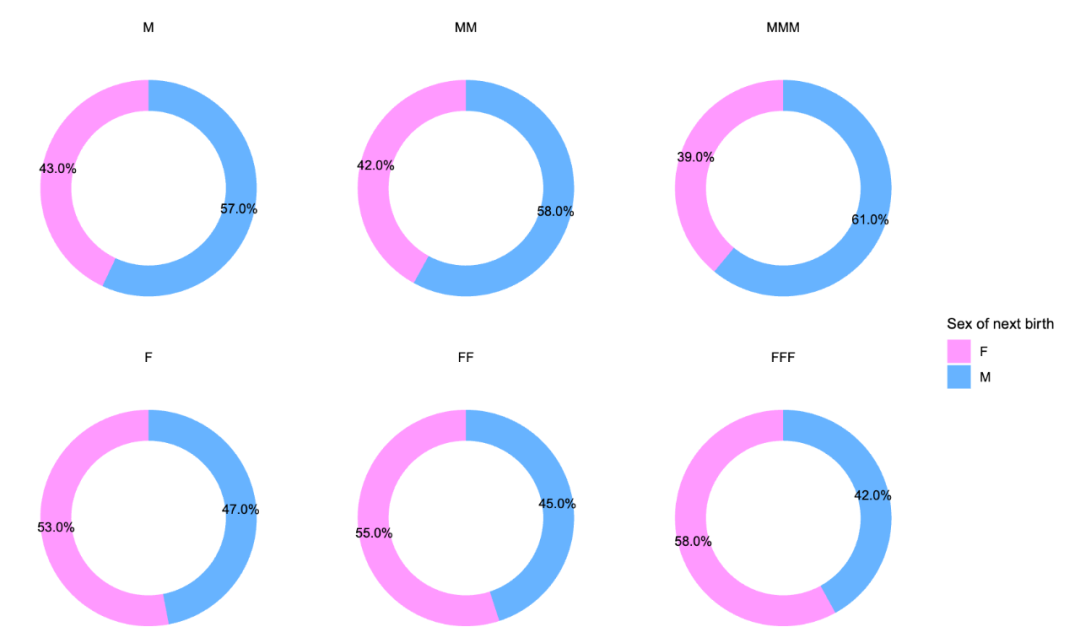

然而,该研究发现了一种“同性扎堆”现象,具体来说,已生育了一个男孩的女性,她第二个孩子是还男孩的概率为 57%,已生育两个男孩的女性,她第三个孩子还是男孩的概率为 58%,已生育三个男孩的女性,她第四个孩子还是男孩的概率为 61%。同样,已生育一个女孩的女性,她第二个孩子还是女孩的概率为 53%,已生育两个女孩的女性,她第三个孩子还是女孩的概率为 55%,已生育了三个女孩的女性,她第四个孩子还是女孩的概率为 58%。

也就是说,对于多孩(三个或以上)家庭,全是男孩或全是女孩的情况比“男女双全”更常见。这有力地挑战了“每次生男生女是独立事件且概率相等”的传统观点。需要指出的是,研究团队在分析时特别排除了每个女性的最后一个孩子,以减少父母人为选择的影响(例如有些人一旦生出了想要的性别,就会选择不再生育),让结果更聚焦于自然生育。

核心发现二:母亲年龄的影响

该研究还发现,女性生育时的年龄与孩子的性别有关。与 23 岁之前生育第一个孩子的女性相比,29 岁及以后才生育第一个孩子的女性,只生男孩或只生女孩的概率高出 13%。也就是说,女性初次生育时的年龄越大,“同性扎堆”的情况越显著。

研究团队认为,这可能是因为女性体内环境(例如酸碱度)随着年龄的增长发生了变化,这种变化可能微妙地影响了携带 X 染色体(生女)或 Y 染色体(生男)的精子成功受精的能力,从而增加了“同性扎堆”的倾向。当然,也可能与随年龄增长的激素变化有关。

核心发现三:特定基因是“幕后推手”

除了母亲的年龄,其基因的力量也不容忽视!研究团队通过了基因组分析发现了“生女”倾向基因和“生男”倾向基因——

在 10 号染色体上,一个名为 NSUN6 的基因的特定单核苷酸多态性(rs58090855),与女性更倾向于生育女孩有关。在 18 号染色体上,一个靠近 TSHZ1 基因的特定单核苷酸多态性(rs1506275),则与女性更倾向于生育男孩有关。

这一发现这意味着,有些女性可能天然携带了影响其后代性别比例的遗传倾向。这为理解家族中反复出现的性别模式(比如某些家族男性成员特别多或女性成员特别多)提供了一个全新的科学视角。

总的来说,这项大规模、长期的研究清晰地表明,婴儿出生性别并非完全随机,母亲年龄是影响后代性别比例的重要因素,母亲的特定的基因突变也与生育特定性别后代的倾向性有关。

这些发现不仅改变了我们对人类生殖生物学的理解,也为未来探索影响性别决定的复杂生物机制开辟了新道路。需要指出的是,该研究的核心价值在于揭示自然规律,而非用于人为选择性别。每一个生命的到来,都是独一无二的奇迹。

最后,论文第一作者 Siwen Wang 强调,这项研究用于揭示群体层面的出生性别趋势,并不能用来预测自己下一个孩子的性别。