中国最火“神仙”教授,来自这些大学!

2024-04-15

2024-04-15

2832

2832

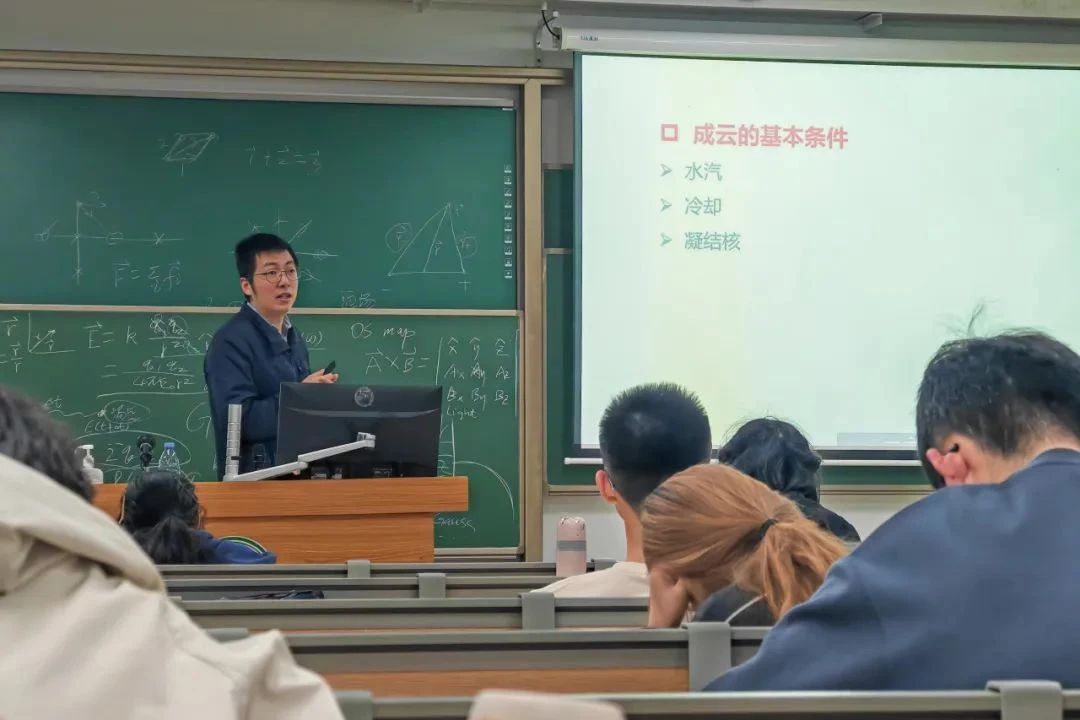

15岁考上中科大少年班,24岁博士毕业,26岁成为中山大学副教授,28岁已经以第一作者或通讯作者身份,在知名期刊上发文20余篇,还曾获得中国科学院院长奖、广东气象科技杰出青年奖等荣誉……近日,拥有“开挂”人生的中山大学副教授陈逸伦刷屏社交媒体,引发关注。

作为一名年轻的副教授,他一度被怀疑能否带好学生。对此,陈逸伦表示:“我会很明确告诉学生:第一,保证手把手带;第二,不拿学生一作;第三,杂活不让学生干。”

有博士生这样评价陈逸伦:“科研上,他很严谨、责任心很强,也很尊重每个人的兴趣爱好。在生活上,陈老师很随和,和他怎么‘玩’都行。”在陈老师的个人主页上有这样一句招生语:“ 如果你在某一领域特别有想法(例如气象元宇宙),我也可以跟着你做!”

随着陈逸伦教学任务逐渐变繁重,他的科研成果数量增长也放缓了一些。但陈逸伦表示:“作为老师,教学肯定是最重要的,看到学生进步,是最有价值感的。”

大学教授,频频出圈

陈老师的“出圈”,并不是个例。

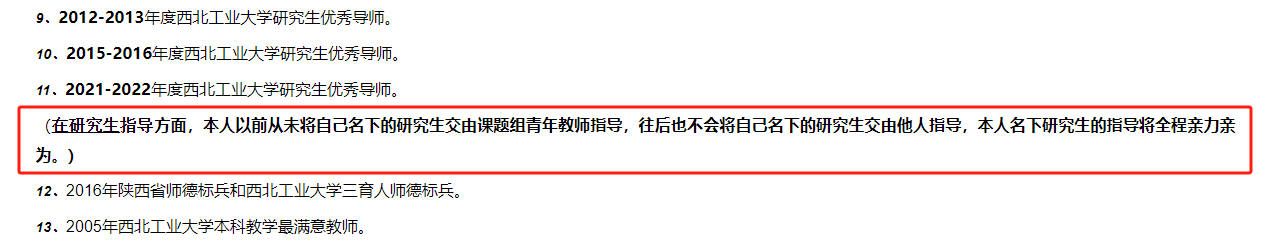

前不久,西北工业大学航空学院教授吕震宙走红。在吕老师的教师个人主页上有这样一段话:“在研究生指导方面,本人以前从未将自己名下的研究生交由课题组青年教师指导,往后也不会将自己名下的研究生交由他人指导,本人名下研究生的指导将全程亲力亲为。”这让很多网友直呼羡慕“别人家的导师”。

此外,吕教授公布了自己到2022年9月指导的所有硕博士生毕业年份、姓名、就业去向,其中,她指导的博士研究生已经有多位评上教授、副教授,硕士研究生则多数前往科研单位工作。

在“荣誉获奖”这一栏里,吕教授首先罗列的都是学生获得的奖项:奖学金、优秀博士论文、优秀硕士论文等,之后才是自己获得的奖项。

无论是从学生的去向,还是吕教授的行文,都能从中捕捉到一个认真负责、兢兢业业的导师形象。而这,正是吕教授出圈的原因所在。

另一位因“段子手式”简历上过热搜的南开大学教授胡金牛,最近又火了。

不同于大多数专家学者把自己的研究领域说得天花乱坠,研究成果说得“高大上”,胡教授的简历主打一个“坦诚相待”。他在介绍自己学业研究经历时说“主要是当时找不到工作”、“被人强拉进去的”、“承蒙各位前辈大佬支持”。

用心育人,以德施教

如果要探究出圈的老师们有什么共同点,“用心育人”应该是一以贯之的核心。而在教授们走红的背后,还藏着学生们对良好师生关系的普遍期待。

一篇名为《研究生与导师关系调查与启示》的学术论文调查显示,在师生关系的和谐度、融洽度中,有26%的人对师生关系的状况不够满意。其中,有20%的研究生“很少与导师见面”。

师道首先是育人之道,对于学生们的感情与用心,理应是教师的安身立命之本。“亲力亲为”、“用心交流”本是老师培养学生的分内之事,也是最基本的要求,但在大学导师“老板化”、研究生“打工化”的大背景下,这似乎已经变成了一种“奢求”。

究其原因,老师精力不足,或是其中之一。

根据教育部数据,2023年全国共招收研究生130.17万人,相比2013年的53.3万人,10年间翻了一倍有余。但另一个现实是,多数高校的导师数量并没有跟上,也因此,平均下来每位导师指导学生的工作量就大了很多。

重压之下,一些导师只能做起“甩手掌柜”,将自己的研究生转交给嫡系青年教师指导,或者让组里博士生承担硕士生的指导工作。

与此同时,部分导师和学生关系的畸形发展,也模糊了研究生教育中导师指导的价值与意义。近年来,一些高校片面追求科研数据,对导师的考核指标也趋于单一,这种风气影响了一部分导师的育人方式,令其从过程导向转变为了结果导向。

2020年,教育部曾下发《研究生导师指导行为准则》,其中就要求导师要精心尽力投入指导、正确履行指导职责、严格遵守学术规范、构建和谐师生关系等,对导师的行为提出了具体要求,也划下了清晰的红线。而这些精神如何落地,需要各高校去探索具体的措施。

北京大学曾做过一项关于“大学的模样”的访谈,围绕如何培养人的问题,历史学系教授邓小南认为,要让学生有一种“人格上的养育,气局上的开阔,性情上的涵养”;化学与分子工程学院教授裴坚表示,大学是一个“求道”的地方,不仅是知识,而且包括做人的道理、对待这个世界的态度。这些回答,都将“为师之道”回归到“传道,授业,解惑”的师者职责上来,回归到了“教书育人”的教育本质上来。

我国的高等教育改革从未停止,但不管怎么改,“让教育回归教育”、用心育人都应该是核心。优秀的大脑需要彼此碰撞、相互启发,那些真正把学生当作“可塑之才”和“后辈精英”投入心血、悉心教导的大学教师们,也会企及新的学术高度。所谓教学相长、相辅相成,便是如此。

版权声明:文章来源软科,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。